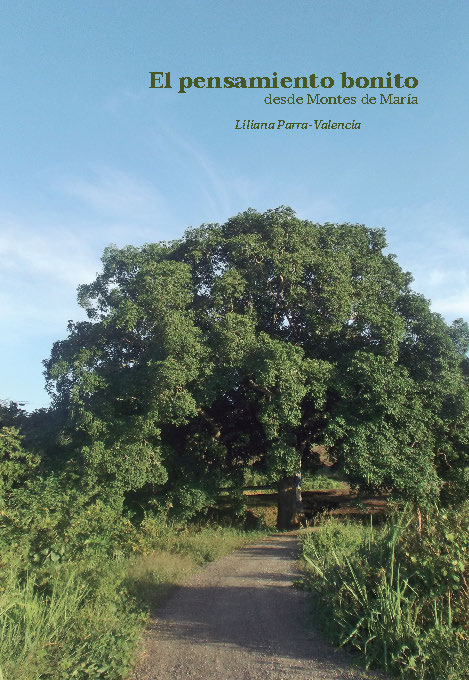

El pensamiento bonito desde Montes de María: Inspiraciones episte-metodológicas para el estudio transdisciplinar de la grupalidad curadora

Este texto producto de investigación, ante el problema del silenciamiento epistémico, propone una manera de estudiar los saberes curadores que siguen vivos de la comunidad y se presenta como una salida para evitar reproducir la invalidación, expropiación, distanciamiento, apropiación, desarraigo, alienación y recolonización del saber. La propuesta se centra en el estudio de lo que denomino la grupalidad curadora. Se comparten las inspiraciones epistemológicas que orientaron la investigación y el tránsito hacia la transdisciplinariedad. Esto, a partir de varios movimientos y giros que configuraron la espiral metodológica de investigación. La perspectiva episte-metodológica está comprometida con la agencia de las comunidades. Existen diferentes maneras de transitar por la dolorosa historia de las violencias y del conflicto armado en Montes de María; distintas formas de entender a las comunidades, desde las afectaciones, la victimización, o desde una perspectiva que las asume como poblaciones vulneradas ante el asedio de los actores y circunstancias históricas. Estamos ante comunidades resistentes capaces de afrontar los embates del inclemente clima, la escasez de agua y los dolores de la guerra. Caminar al lado del campesinado nos permite honrar su fortaleza y memoria, al igual que la de su y nuestro antepasado afroindígena. En este sentido, la propuesta de esta investigación llama la atención sobre las resistencias que logran autogestionar las comunidades campesinas para mantenerse en pie ante las modalidades de violencias continuas por el conflicto armado o por la explotación de los recursos naturales. A la vez que persisten una serie de condiciones adversas y dolorosas para estas comunidades, permanecen también las prácticas comunitarias para sanar. Por tanto, la forma de escritura del texto privilegió la voz de quienes participaron en la investigación y a quienes les debo mi principal fuente de inspiración: las mujeres campesinas, las niñas, niños, líderes campesinos y médicos tradicionales del territorio.

La perspectiva episte-metodológica está comprometida con la agencia de las comunidades. Existen diferentes maneras de transitar por la dolorosa historia de las violencias y del conflicto armado en Montes de María; distintas formas de entender a las comunidades; desde las afectaciones y la victimización; o desde una perspectiva que las asume como poblaciones vulneradas ante el asedio de los actores y circunstancias históricas. Estamos ante comunidades resistentes capaces de afrontar los embates del inclemente clima, la escasez de agua y los dolores de la guerra. Caminar al lado del campesinado nos permite honrar su fortaleza y memoria, al igual que la de su y nuestro antepasado afroindígena. En este sentido, la propuesta de esta investigación advierte sobre las resistencias que logran autogestionar las comunidades campesinas para mantenerse en pie. Ante las modalidades de violencias continuas por el conflicto armado o por la explotación de los recursos naturales. Pero a la vez que persisten una serie de condiciones adversas y dolorosas para estas comunidades, permanecen también unas prácticas para sanar. Por tanto, la forma de escritura del texto privilegió la voz de quienes participaron en la investigación y a quienes les debo mi principal fuente de inspiración: las mujeres campesinas, las niñas, niños, líderes campesinos y médicos tradicionales del territorio.

Palabras clave: Afroindígena. Colonialidad/descolonialidad. Psicología. Saberes de cura.

Almétricas